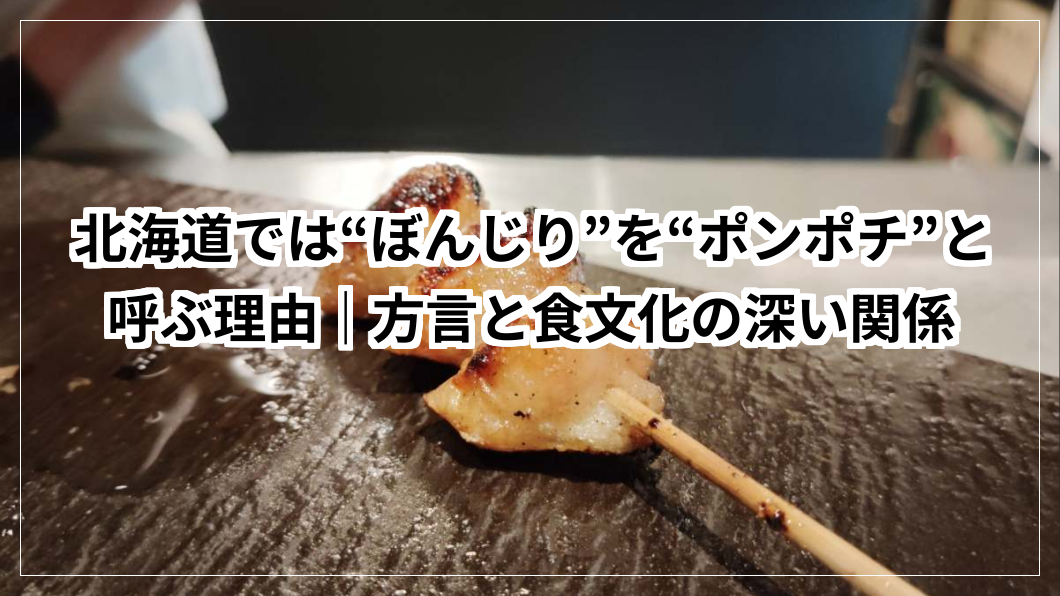

焼き鳥の人気部位「ぼんじり」。

全国ではこの呼び方が一般的ですが、北海道では同じ部位を「ポンポチ」と呼ぶのが当たり前なんです。

「なぜ名前が違うの?」「どっちが正しいの?」と気になったことはありませんか。

この記事では、北海道で「ぼんじり」が「ポンポチ」と呼ばれるようになった理由や、その言葉に込められた文化的背景をわかりやすく解説します。

方言の魅力を知れば、次に焼き鳥を食べるとき、きっと「ポンポチ」という言葉が少し愛おしく感じられるはずです。

第1章:ぼんじりとは?その部位と味の特徴をわかりやすく解説

焼き鳥屋さんのメニューでよく見かける「ぼんじり」。

実はこの部位、鶏の中でも特に脂がのっていて、なめらかな食感が特徴の希少な部位です。

ここでは、ぼんじりがどの部分なのか、そしてどんな味や食感なのかを詳しく見ていきましょう。

ぼんじりは鶏のどこの部位?

ぼんじりは、鶏の尻尾の付け根(尾骨まわり)にあたるお肉です。

1羽の鶏からごくわずかしか取れないため、希少価値の高い部位として知られています。

形が「ぼんぼり(灯籠の装飾のような丸い形)」に似ていることから、「ぼんじり」と呼ばれるようになったといわれています。

| 名称 | 部位 | 特徴 |

|---|---|---|

| ぼんじり | 尾の付け根 | 脂が多くジューシー |

| もも | 脚の付け根 | 弾力があり旨味が濃い |

| むね | 胸部 | さっぱりして淡白 |

脂の旨みがクセになるぼんじりの魅力

ぼんじりの最大の魅力は、なんといっても外はパリッと中はトロッとした脂の甘みです。

焼くと余分な脂が落ち、香ばしい香りとジューシーな味わいが口いっぱいに広がります。

そのまま塩で焼くのも美味しいですが、タレを絡めても脂の旨味が引き立ちます。

他の焼き鳥部位との違いを比較

ぼんじりは、他の部位に比べて濃厚な脂のコクが際立ちます。

食感も「プリッ」と弾力があり、口の中でとろけるような柔らかさがあります。

一言でいうと、「ぼんじりは焼き鳥界のトロ」のような存在です。

| 部位 | 味わい | 食感 |

|---|---|---|

| ぼんじり | 濃厚で脂の旨みが強い | ぷりぷり・とろける |

| せせり | 旨味が強くジューシー | 歯ごたえあり |

| 砂肝 | 淡白で香ばしい | コリコリ |

第2章:北海道では「ぼんじり」を「ポンポチ」と呼ぶ理由

全国的には「ぼんじり」と呼ばれるこの部位ですが、北海道では「ポンポチ」という呼び方が一般的です。

函館や室蘭、札幌、美唄といった地域ごとに微妙に表記が違うこともあります。

ここでは、「ポンポチ」という呼び名が広まった背景と、その言葉の由来を探っていきましょう。

函館・室蘭・札幌・美唄など地域ごとの呼び方

北海道各地の焼き鳥屋では、同じ部位でも少しずつ呼び方や表記が異なります。

| 地域 | 一般的な表記 | 特徴 |

|---|---|---|

| 函館 | ぽんぽち/ポンポチ | やきとり弁当の人気店「ハセガワストア」でも採用 |

| 室蘭 | ぽんぽち/ポンポチ | 豚肉焼き鳥文化と融合して使用 |

| 札幌 | ぽんぽち/ぼんじり(併記) | 観光客向けに2種類の表記を使う店も |

| 美唄 | ぽんぽち/ポンポチ | 鶏もつ文化の中で自然に定着 |

つまり、北海道では「ぼんじり」よりも「ポンポチ」のほうが親しみやすい響きとして定着しているわけです。

「ポンポチ」という言葉の由来と3つの説

なぜ「ぼんじり」ではなく「ポンポチ」と呼ばれるようになったのかには、いくつかの説があります。

| 説の名前 | 内容 |

|---|---|

| ポンポン+ぽっち説 | 丸い形(ポンポン)と、少量しか取れない(ぽっち)から「ポンポチ」になった。 |

| ポンポン+お尻なまり説 | 尻の部分=ぼんじりを方言的に言い換え、「じり」が「ポチ」に音変化した。 |

| めんこい説 | 可愛らしく言い換える北海道方言「めんこい」から派生した、愛称的な呼び方。 |

道民が「ポンポチ」を好む理由とは

北海道の人々は、食べ物に対して親しみやすい言葉をつける文化があります。

「ポンポチ」という響きはどこか可愛らしく、家庭的で温かみが感じられるため、自然と広まったと考えられます。

つまり「ポンポチ」は、単なる呼び名ではなく、北海道の食文化を象徴する方言の一つといえるでしょう。

第3章:「ポンポチ」という呼び名の広まりと方言文化

北海道で「ぼんじり」が「ポンポチ」と呼ばれるようになった背景には、食文化と方言の深い関わりがあります。

この章では、「ポンポチ」という言葉がどのように道内で広まり、なぜ今も親しまれているのかを見ていきましょう。

北海道の食文化に根付いた独特の言葉たち

北海道では、「アメリカンドッグ」を「フレンチドッグ」と呼んだり、「とうもろこし」を「とうきび」と呼ぶように、全国とは少し違う言い方が多く存在します。

「ポンポチ」もそのひとつで、食に対してかわいらしい響きの言葉を好む文化の中で自然に根づいたと考えられます。

こうした呼び方は、単なる方言ではなく、地域の温かみや暮らしの歴史を反映しているのです。

| 北海道の呼び名 | 全国的な呼び方 | 意味・背景 |

|---|---|---|

| とうきび | とうもろこし | 開拓期から使われていた呼称 |

| あずましい | 落ち着く | 心地よさを表す方言 |

| ポンポチ | ぼんじり | 音のかわいさと親しみが由来 |

「ポンポチ」が定着した背景にある“めんこさ”の文化

北海道弁には「めんこい(かわいい)」という言葉があります。

この「めんこい」という感覚は、人や動物だけでなく、食べ物やモノに対しても使われます。

「ポンポチ」という呼び名も、まさにこの“めんこい文化”から生まれたといっていいでしょう。

音の響きがやわらかく、親しみやすいことから、自然と道民の心に定着していったのです。

| 文化的要素 | 影響 |

|---|---|

| 方言の温かみ | 地域性を感じられる |

| 音のかわいらしさ | 覚えやすく広まりやすい |

| 家庭的な食文化 | 親しみを込めた呼び名が定着 |

第4章:ぼんじり(ポンポチ)をより美味しく食べるコツ

せっかくの希少部位「ぼんじり(ポンポチ)」、どうせなら最高に美味しく味わいたいですよね。

ここでは、焼き鳥として食べるときのポイントや、家庭で調理するコツを紹介します。

焼き鳥で味わうときのポイント

焼き鳥屋でポンポチを注文するときは、まず塩味から試してみるのがおすすめです。

脂の甘みをしっかり感じることができ、素材本来の旨味が引き立ちます。

一方でタレ焼きにすると、香ばしさとコクが増してより濃厚な味わいになります。

| 味付け | 特徴 | おすすめシーン |

|---|---|---|

| 塩 | 脂の旨みをダイレクトに感じる | 素材の味を楽しみたいとき |

| タレ | コクが増してご飯が進む | 濃い味が好きな人におすすめ |

家庭で焼く場合のおすすめ調理法

自宅でポンポチを焼くときは、焦がさないように弱火〜中火でじっくり焼くのがポイントです。

表面の脂が少し透明になってきたら、余分な脂をキッチンペーパーで軽く拭き取りましょう。

これで外はカリッと、中はジューシーな理想のポンポチが完成します。

| 手順 | ポイント |

|---|---|

| 1. 下処理で余分な脂を軽く除く | 焼きすぎ防止になる |

| 2. 弱火〜中火でじっくり焼く | 脂が均等に溶ける |

| 3. 塩またはタレで味を調える | どちらでも脂の旨みが際立つ |

第5章:まとめ|北海道で「ぼんじり」が「ポンポチ」と呼ばれる理由

ここまで、「ぼんじり」と「ポンポチ」の違いや、北海道での呼び名の背景について見てきました。

最後に、この記事のポイントを整理してまとめましょう。

名前の違いにこめられた北海道らしさ

「ぼんじり」は全国的な呼び名ですが、北海道では「ポンポチ」という親しみある言葉で呼ばれています。

その理由には、鶏の形状や量の少なさに由来する説、音のかわいさ、そして道民の「めんこい」文化が深く関係しています。

つまり「ポンポチ」は、ただの食べ物の呼び名ではなく、北海道の人々のあたたかさや言葉のやさしさを映す食文化の象徴なのです。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 形状由来説 | 丸くてかわいい尻尾の形から |

| 音変化説 | ぼんじり→ポンポチへの方言的変化 |

| 文化的要因 | 「めんこい」文化と親しみの表現 |

食べ比べて楽しむ“ぼんじり”と“ポンポチ”

旅行先の北海道で焼き鳥を食べるとき、「ポンポチありますか?」と注文してみると、きっと通っぽい印象を与えられるでしょう。

同じ部位でも、地域や呼び名が変わるだけで味わい方や楽しみ方が広がります。

言葉と味の文化を一緒に味わう——それが、「ポンポチ」を食べる一番の醍醐味かもしれません。

ぜひ、次に焼き鳥屋へ行ったときは「ぼんじり」ではなく「ポンポチ」と注文してみてください。

北海道らしい温かみと味の深さを、きっと感じられるはずです。